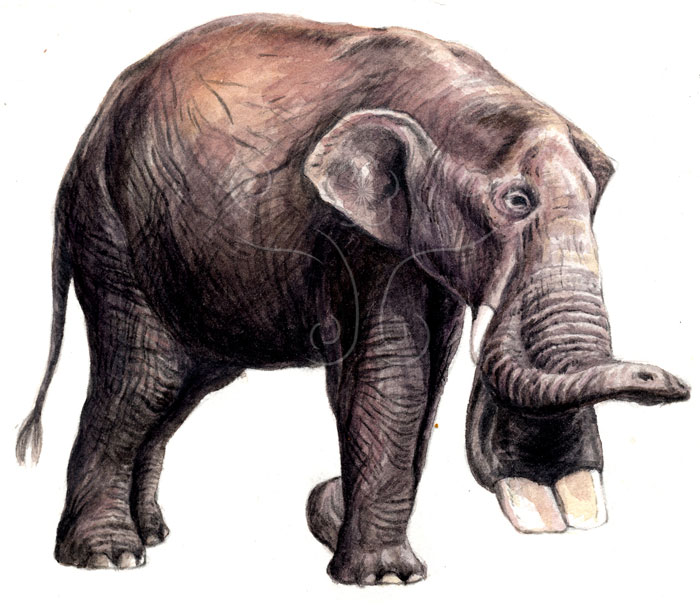

鏟齒象

推薦分享

後設資料

- 資料識別:

- 系統識別碼:0b000001819dbb2a

- 資料類型:

- 型式:合集

- 紀錄類別:脊椎動物化石知識單元

- 主題與關鍵字:

- 學域-大分類:地質-化石類

- 分類:脊椎動物化石

- 拉丁界名:Animalia

- 中文界名:動物界

- 拉丁門名:Chordata

- 中文門名:脊索動物門

- 拉丁亞門名:Vertebrata

- 描述:

- 簡介:從化石記錄中,最早的長鼻目動物乃起源於五千五百萬年前(始新世)的非洲北部埃及莫里斯湖附近一帶,一種稱為始祖象的有蹄類哺乳動物,體型大約僅有現代豬一般大小,既無長鼻,也尚未發展出伸長的大門牙。經歷了長時間且複雜的演化歷程,發展出各式各樣的形態並廣泛分布在世界各地。

- 在眾多大象家族的成員中,鏟齒象堪稱最為奇特。鏟齒象的體型大小與現代大象大致相似,但是頭骨部位尤其是下顎骨與門齒,卻有相當大的差異。一般我們所知道的大象,不論是現生的亞洲象、非洲象,甚至是也已經滅絕的猛?象,其門齒都是具有一對向上彎曲伸展的上門齒,下門齒則是退化。然而鏟齒象剛好相反,其上門齒退化,而下門齒卻逐漸發展成平鏟狀,下顎骨也呈寬扁狀並與下門齒相接合,形成一個約一公尺長的堅硬鏟子狀下巴。

- 如此特殊的結構,使得鏟齒象能夠很方便的生活在較淺的河流或沼澤中,並以水草為食,利用牠特有的鏟狀下門牙,將水草從河流或湖泊中鏟起,然後用長鼻與鏟齒下包緊握住水草,扭轉並撕裂拔起,隨即送入口中。

- 鏟齒象曾在中新世(距今約二千萬年)分布在歐洲、非洲與亞洲一帶。如此特殊且高度特化的鏟狀牙齒的結構,顯然是為了其在沼澤中採食水草的生活方式。但是,當動物發展到高度特化之後,一旦氣候改變或環境變遷,很容易產生不適而無法存活。鏟齒象必須在有水草生長的環境才有食物的來源,並以此賴以為生。當氣候改變或地質變動,造成了河流消失或沼澤乾沽之後,鏟齒象就失去了食物供給,很快地也就死亡甚至絕滅了。大約在一千萬年前,鏟齒象在地球上絕跡了,卻遺留許多珍貴的化石,得以讓我們知道,大象家族的奇特與多樣,而其中鏟齒象的鏟狀下巴最為奇特。

- 出版者:

- 數位化執行單位:國立自然科學博物館:地質學組脊椎動物化石學

- 管理權:

- 典藏單位:國立自然科學博物館

- 使用聲明:館內公開瀏覽

授權聯絡窗口

- 鍾舜丞

04-23226940*762

chungnmns@nmns.edu.tw