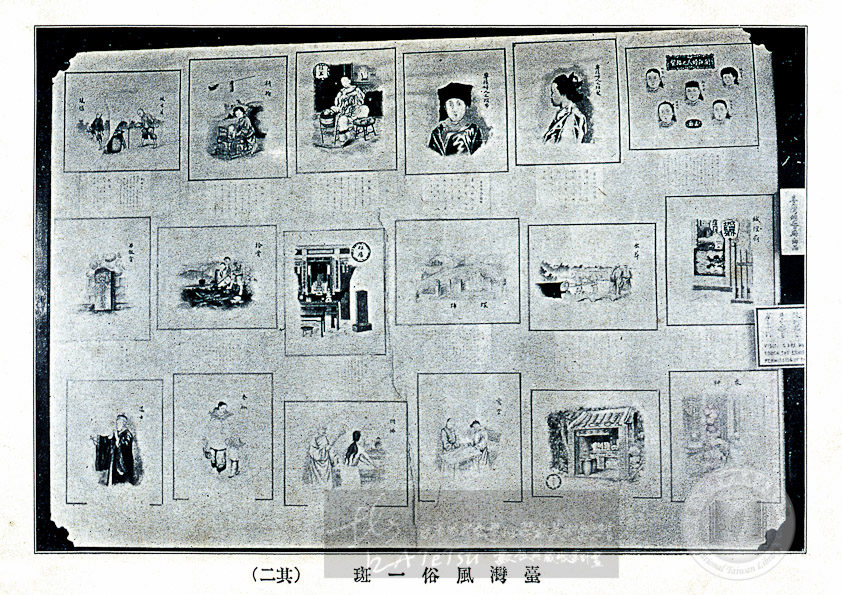

臺灣風俗一斑﹝其二﹞

推薦分享

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料

- 資料識別:

- F01-00-138

- 著作者:

- 角色:編者

- 名稱:月出皓

- 主題與關鍵字:

- 主題:攝影寫真:none

- 主題:平面出版品插畫:海報

- 關鍵字:內國勸業博覽會、臺灣館、風俗

- 媒材技法:其他—攝影

- 描述:

- 內容描述:閩族婦人ノ結髮﹙閩族女子髮式﹚:鉸剪眉,未出嫁女性之瀏海;埒倒眉,已出嫁者將前髮以四五分黏固在額際;破鬢梳,已出嫁者多半梳此髮型。將前髮中分梳於兩旁;埒總頭,將所有頭髮往後梳。 粵族婦人ノ結髮﹙粵族女子髮式﹚:稱為銀髻鬃,類似日本的島田髻。 粵族婦人ノ頭布﹙粵族女子頭巾﹚:粵族女子多以長方形布塊包裹頭髮。 搖籃:讓嬰兒睡在裡面、安躺其中的籃子。母親可於縫綴衣物時,以腳推晃搖籃。 椅轎:特製竹椅,幼兒可坐在裡面。 破甘蔗﹙剖甘蔗、削甘蔗﹚?躂毬﹙蹴毬、踢毽子﹚:剖甘蔗為青年的遊戲,將甘蔗豎立,放手時立刻以刀直劈。踢毽子為兒童的遊戲,取銅板包在紙中,另一端加上羽毛,以腳的內側踢高玩耍。 城隍廟:此畫取自臺北城外大稻埕的實景。城隍廟原為民間的私廟,後改由官設,規模漸大。 出葬:畫中呈現葬禮的部分情景。棺槨為長櫃形。一般死者的棺木上覆紅布,富貴人家覆彩布。多由同姓氏者抬棺,抬棺者通常為四名或八名,甚或多達二、三十名。 塚埔:亦即在撿骨之前埋葬死者的墳墓,長圓中隆的形狀,也稱為墓龜。正前方中央立有石碑,上書死者諱號、立碑年月日、立碑者姓名等文字。 祖廟:臺灣因襲儒道思想,有祭拜祖先的習俗。殷戶大家多半會建蓋祖廟、祭祀祖先。同族死者之神主牌亦可入廟安奉。 拾骨﹙撿骨﹚:臺灣人死後經過一定的年月,由後代子孫擇選某年清明前後十日之間的某天開棺,拾出先人的遺骨,曬乾後置入甕中改葬。 石敢當:立於街市村莊中,尤其是路沖處的石碑,用以擋住煞氣。 求神:善男信女前往神廟佛寺祈求神諭、占卜吉凶。祭拜後擲筊抽神籤,再請專人解籤詩。 有應公﹙萬應公﹚:墳場中若有久未被祭祀而傾圮的舊墳,將之撿骨合葬於墳場一隅之萬應祠內,祠外懸掛「有求必應」的布片,因而得名。 鸞堂:以扶鸞為主要儀式以傳達神意的宗教組織。有段時期成為戒鴉片煙運動的重要力量。 問佛:傳達神佛的託宣儀式。乩童於神佛前請示,再由卓﹙桌﹚頭先生迻譯。 夯枷:源自中國的習俗,模仿犯人將刑具套在脖子上,向神佛懺悔。 道士:道教的修法之人,俗稱師公。頭戴道冠,身穿道衣。

- 出版者:

- 角色:印刷者

- 名稱:荒井泰治﹙第五回內國勸業博覽會臺灣協贊會右代表者﹚

- 角色:印刷所

- 名稱:活文堂

- 角色:發行者

- 名稱:荒井泰治﹙第五回內國勸業博覽會臺灣協贊會右代表者﹚

- 角色:其他

- 名稱:發賣所/株式會社臺灣日日新報社、株式會社臺灣日日新報社出張所

- 日期:

- 類型:印刷日期

- 日本年號紀年:明治36年8月25日

- 西元:1903-08-25

- 類型:發行日期

- 日本年號紀年:明治36年8月30日

- 西元:1903-08-30

- 來源:

- 來源名稱:臺灣館─第五回內國勸業博覽會

- 來源卷期:

- 管理權:

- 著作權:保護期間已屆滿,為不受任何權利保護之公共財。

- 財產物權:國立中央圖書館臺灣分館館藏