恐象

推薦分享

後設資料

- 資料識別:

- 系統識別碼:0b000001819dbb27

- 資料類型:

- 型式:合集

- 紀錄類別:脊椎動物化石知識單元

- 主題與關鍵字:

- 學域-大分類:地質-化石類

- 分類:脊椎動物化石

- 拉丁界名:Animalia

- 中文界名:動物界

- 拉丁門名:Chordata

- 中文門名:脊索動物門

- 拉丁亞門名:Vertebrata

- 描述:

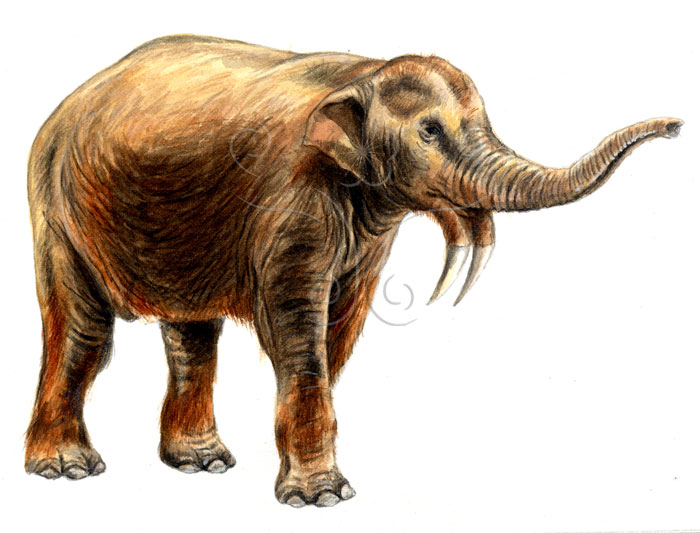

- 簡介:在一個世紀之前,英國著名的解剖學家—理查歐文,以「恐龍」這個名詞來描述當時初被發現的一些巨大的化石爬行動物。恐龍的希臘文字根的原意是指「恐怖的蜥蜴」,想像中這種巨型動物何其龐大駭人。然而在長鼻目大象家族中,也有一個類群因外型看來恐怖兇猛,因而得名為「恐象」。

- 恐象身高約四公尺,長約七公尺,外型上已經算得上是龐然大物。其外型上最大的特徵在於下顎具有一對向下彎曲、呈釘耙狀的大獠牙。一般大象的一對大門牙是由上門齒發展而成,下門齒則是完全退化。而恐象剛好相反,上門齒完全退化,而下門齒向下彎曲生長形成大獠牙,更獨特的是其下顎以接近直角的角度向下延伸。這種牙齒的型式非常不尋常,也難怪在十九世紀初,歐洲的古生物學家在進行恐象復原工作時,曾經錯誤地將恐象的門齒裝在上顎,並且向上捲曲。

- 大約在中新世早期(距今約二千萬年),恐象從非洲發展而出,而後很快地播遷至歐洲中部、南部以及亞洲南部一帶。它們曾經一度茂盛繁衍,也曾經再度遷徙回到了非洲,到了上新世末期(距今約二百萬年),才逐漸凋零而滅絕。

- 恐象特殊的耙釘狀下門齒可能有其特殊的功能,一般推測可能用來剝去樹皮、挖掘樹根或植物的塊莖,以方便攝食。因此,恐象很可能生活在森林的環境之中。當然,這對駭人的鋒利下門牙,也是嚇阻外敵的利器。

- 恐象雖然以全然絕滅,然而其特殊的造型,恐怖而銳利的門牙,為一向被視為溫和穩重的大象家族,增添了豐富的想像與思考空間;也為長鼻目複雜多變的演化史,留下一個鮮明深刻的註腳。

- 出版者:

- 數位化執行單位:國立自然科學博物館:地質學組脊椎動物化石學

- 管理權:

- 典藏單位:國立自然科學博物館

- 使用聲明:館內公開瀏覽

授權聯絡窗口

- 鍾舜丞

04-23226940*762

chungnmns@nmns.edu.tw